近期,我校战略材料与构件研究院秦高梧、李荣广团队及合作者在国际著名期刊《Materials Research Letters》以“Achieving good ductility in high-strength Mg-19Gd binary alloy by stacking faults induced <c+a> slip” 为题发表高水平文章。

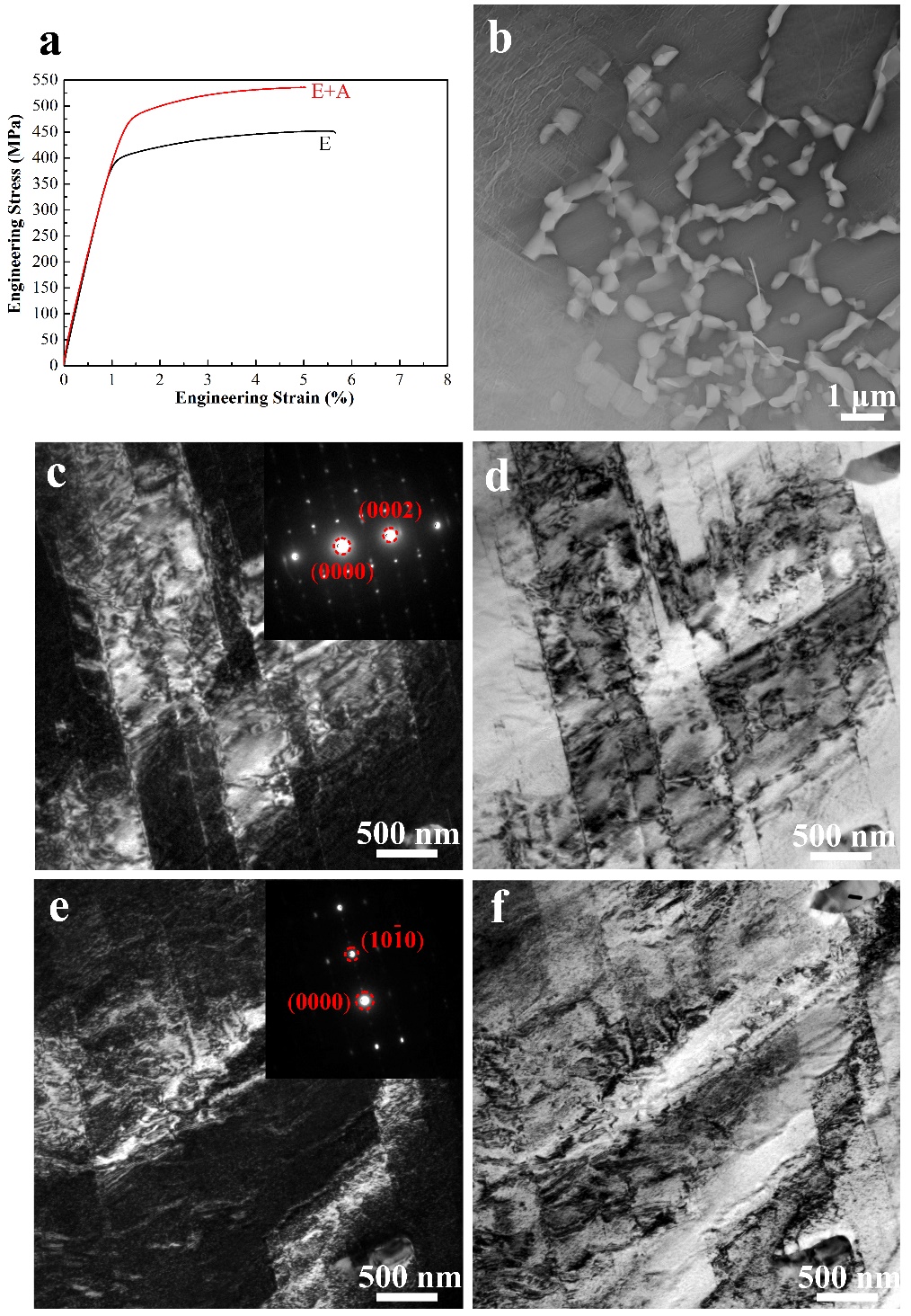

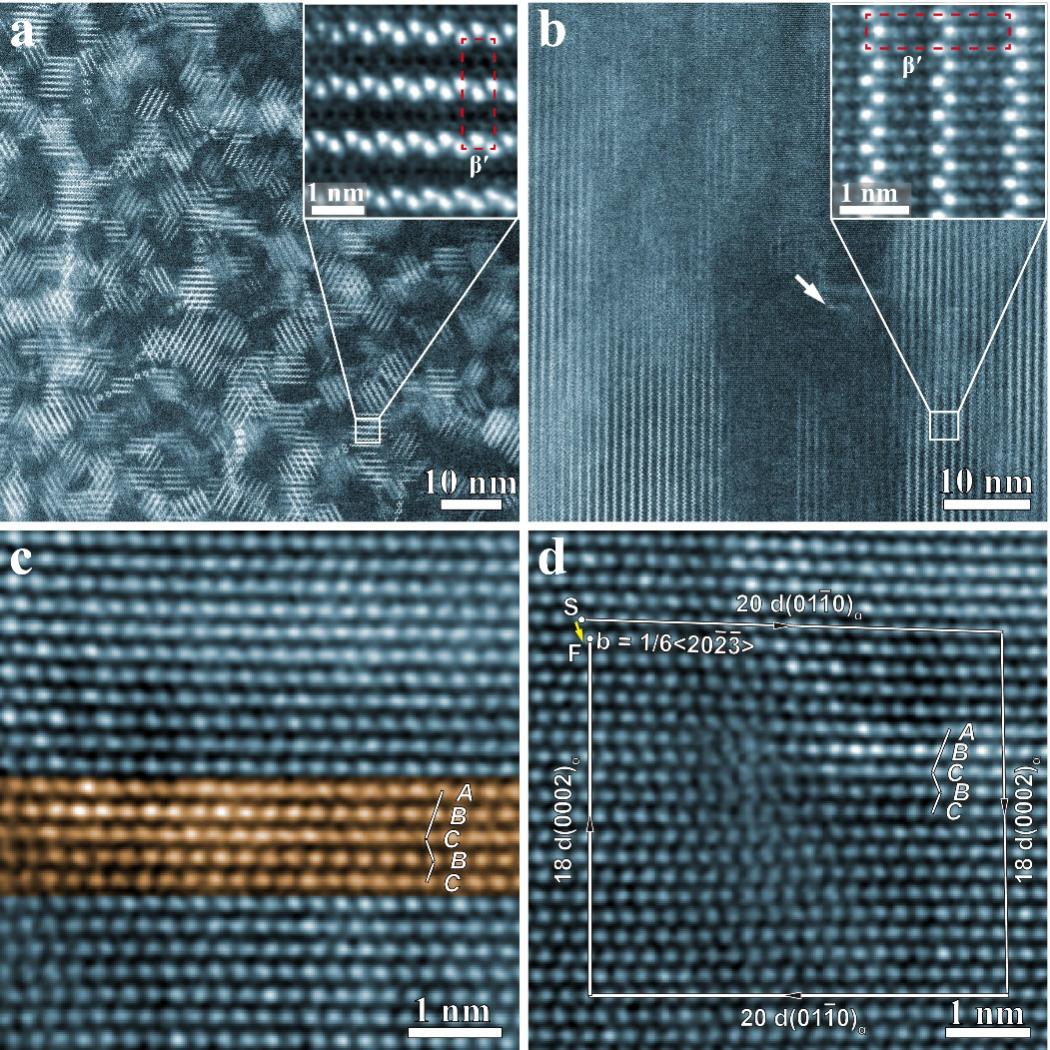

传统镁合金较低的力学性能严重限制了其在航空航天、国防军工等领域的大规模应用。通过“等通道挤压”、“高压扭转”等剧烈塑性变形工艺可以显著提高镁合金力学性能,但其制备的镁合金材料尺寸较小,难以满足工业上对大尺寸高性能镁合金的需求。针对这些问题,研究团队创新性地采用了低温、小挤压比的传统挤压工艺,并辅以后续时效处理,成功制备出一种直径超过30 mm的Mg-19Gd合金棒材。力学性能测试结果显示,该镁合金材料屈服强度高达482 MPa,抗拉强度达到535 MPa,同时还能保持5.0%的伸长率(图1),兼具高强度与良好塑性。深入的微观组织分析表明,在此混晶组织Mg-19Gd合金中,拉长晶粒所占比例约为75%。这些拉长晶粒内部形成了高密度的I1层错,同时弥散分布着大量的纳米级β'沉淀相(图2)。在强化机制方面,高密度纳米级β'沉淀相对位错滑移具有强烈阻碍作用,产生了显著的沉淀强化效应;同时,材料在挤压过程中形成的强基面织构进一步提升了其抵抗塑性变形的能力。这两者的协同作用使合金强度显著提高。而在增塑机制方面,研究团队发现,拉长晶粒内部高密度的I1层错为启动更多数量的<c+a>锥面滑移提供了充足的形核位点,极大地促进了非基面滑移的启动;同时,混晶组织中存在的细小动态再结晶晶粒具有良好的塑性变形能力,能够有效地缓解局部应力集中,延缓裂纹的萌生,从而显著提升了材料协调塑性变形的能力,使合金塑性显著提高。这项研究不仅成功实现了大尺寸500 MPa级高强镁合金棒材的制备,突破了产业化瓶颈,更从理论上揭示了此类超高强度镁合金同时实现增强与增塑的微观机制,为后续开发性能更优的镁合金材料提供了关键的理论依据和可行的工艺路线。

图1 (a)挤压态和时效态Mg-19Gd合金的拉伸应力-应变曲线;(b)时效态Mg-19Gd合金中主要分布于再结晶晶粒区的Mg5Gd动态沉淀相的HAADF-STEM图;(c-f)时效态Mg-19Gd合金中拉长晶粒的TEM图:(c和e)g=0002和g=10-10的明场像,(d和f)g=0002和g=10-10的暗场相场像;电子束方向平行于[11-20]Mg晶向

图2 时效态Mg-19Gd合金中拉长晶粒内的沉淀相和晶体缺陷的HAADF-STEM图:(a和b)沉淀相分别沿[0001]a and [11-20]a晶向观察的相貌与分布;(c)具有ABCBC堆垛顺序的I1层错,通过黄色背景图处显示;(d)图b和图c中观察到的I1层错的柏氏回路;图a和图b右上角放大的图片显示了沉淀相的原子结构

该论文以沈阳化工大学为第一署名通讯单位,合作单位包括重庆大学与东北大学。李荣广教授为第一作者,重庆大学张宇副教授与我校张行副教授为共同通讯作者。我校秦高梧、李荣广团队一直致力于镁合金强韧化机制研究,就如何突破传统工艺局限,实现镁合金高性能化开展了系统研究工作。团队先后提出了“引入高密度位错促进时效过程沉淀形核大幅度提升镁合金强度”(Scripta Mater., 2011, 64, 950-953; Mater. Sci. Eng. A, 2018, 715, 186-193; Mater. Charact., 2015, 109, 43-49)、“时效镁合金硬度与屈服强度不对应的内在位错-孪生作用机制”(Mater. Des., 2017, 114, 450-458)、 “充分利用强织构与高密度纳米沉淀相结合的强化方法制备大尺寸高性能Mg-Gd二元合金棒材”(Scripta Mater., 2021, 193, 142-146)、“利用纳米亚结构界面偏聚结合高密度纳米团簇强化机理制备高性能Mg-Gd二元合金板材”(Mater. Res. Lett., 2022, 10, 682-689)等学术观点,研究成果为制备高性能镁合金提供了理论指导和技术支撑。相关研究工作得到国家自然科学基金(52171121、51901027、52371037、52473230)、辽宁省自然科学基金(2022-NLTS-18-01)和东北大学材料各向异性与织构教育部重点实验室(NEUATM-2024-4)等项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1080/21663831.2024.2438871